教育差距的起点,从第一个英语单词开始撕裂

在城市的双语幼儿园里,孩子们用英语表演童话剧时,广西河池一所农村小学里,71%的留守儿童没有任何英语学习工具——没有词典、没有点读笔,甚至连最基础的学习卡片都没有。

教育差距的起点,从第一个英语单词开始撕裂

当城里家长争相把孩子送进一小时收费数百元的外教口语课时,湖南邵东县佘田桥镇的7所小学、2700名学生,只配备着1名专职英语教师。这不是个别现象,而是中国广大农村地区英语教育现状的缩影。

01 残酷的数据,撕裂的起点

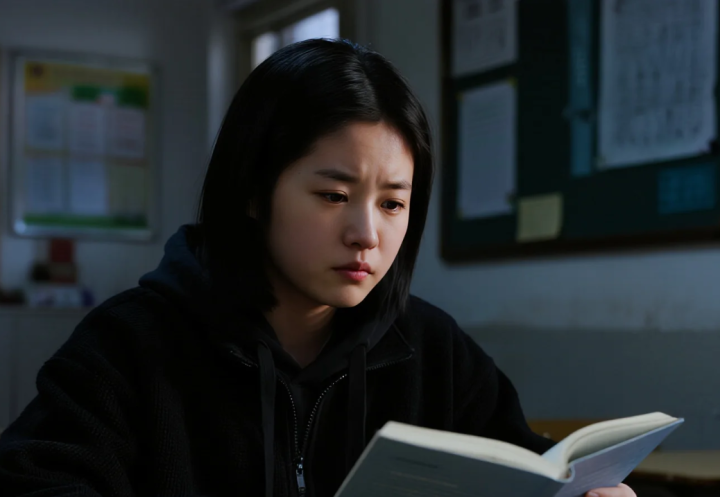

在广西北海市银海区的农村小学,改革前的英语教学曾面临令人心痛的差距:城乡学生英语均分相差42分4。英语课堂上,学生们“捧着课本干瞪眼”,好不容易鼓起勇气开口,却满是中式发音。

更令人忧心的是孩子们学习兴趣的消退。一项针对广西农村小学的调查显示,留守儿童英语学习兴趣明显低于非留守儿童。在兴趣变化对比中,留守儿童英语兴趣逐渐下降的比例为14%,而非留守儿童仅为10%。

六年级课堂上,近80%的学生依赖“给单词注白字”的原始方法学习英语。一位农村教师痛心地说:“师报bag,连最基本的b和g都写不出来的不在少数。”这种起点上的差距,随着年级增长逐渐演变为难以跨越的鸿沟。

02 三重困境,困住农村娃的英语梦

师资匮乏是首要难题。在湖南邵东县佘田桥镇,7所小学理论上至少需要8名专职英语教师,现实却是 6所小学全靠兼职教师支撑。农村地区常见一名英语教师承担全校英语教学任务的状况,学生除了课堂学习,“别无其他途径学习英语”。

教学资源的匮乏同样触目惊心。调查显示,大部分农村学校没有多媒体教室,没有录音和视听设备,有的甚至连基本的教学卡片都没有。一个令人心痛的对比是:某农村小学拥有一间多媒体教室,却因教师不会使用而闲置;图书室因无管理员而大门紧锁。

家庭教育的缺失构成第三重困境。农村留守儿童家长常年在外务工,而监护人多是年过六旬的老人,“受教育水平低,有些甚至是文盲”,只能照顾孩子的衣食住行,无力辅导学习。

研究证实:农村家庭对孩子的学业社会化支持严重不足,父母对英语价值的认知有限,无法提供有效的学习支持7。

03 微光汇聚,照亮前行的路

面对困境,一些地区的创新实践带来了希望。广西北海市银海区探索出 “六阶教学模式” :感知—模仿—解码—拼读—应用—创生。配合拼读卡片、语音转盘等趣味教具,引入智能口语测评系统实时反馈发音。

成效令人振奋:城乡英语均分差从42分缩至13分。

在安徽寿县,“特岗计划”创新实施 “自主择岗、优绩优选”机制,吸引专业英语教师下沉农村。当地投入近3000万元建成514套教师周转房,配备网络及生活设施,让特岗教师能够“安居乐教”。

大学生志愿者也在行动。今年7月,常州工学院外国语学院“语”你“童”行实践团队启动 “萤火筑梦”英语萌芽行动。他们通过“动物猜猜看”、“水果卫士”接力赛等游戏化课程,帮助乡镇孩子克服“开口难”的心理障碍。

贵州轻工职院的志愿者则探索将本土文化融入英语教学。在黔东南州剑河县的课堂上,志愿者们结合苗族银饰、侗族刺绣等文化元素,帮助孩子们建立“红色-red”、“蓝色-blue”等基础词汇认知。当英语遇上乡土文化,学习变得生动而亲切。

04 突围之路,从根本解结

解决农村孩子的英语困境,需要系统性改革。加强师资建设是根本。借鉴寿县经验,通过提高待遇、建设周转房等措施吸引并留住优秀英语教师。同时建立“县区引领—示范校领航—片区共研—农村落地”的四级辐射教研网络4,让农村教师不再“单打独斗”。

技术赋能弥合资源鸿沟。当寿县实现农村校“网络到校率100%”、“终端到校率100%”,城区优质英语课就能直通村小课堂。通过5G智慧教室实现 “一校带多校”的英语双师教学,让农村孩子享受优质教育资源。

创新教学方法激发兴趣。农村英语课堂必须打破“填鸭式”教学模式。贵州志愿者设计 “认知-实践-拓展”三阶教学模块,孩子们在“颜色蹲”游戏和户外“找颜色”任务中自然掌握单词。广西北海市的实践证明,通过智能教具和情景化教学,农村孩子的英语兴趣和成绩都能显著提升。

家校协同弥补家庭教育缺失。开办家长及监护人学校,利用春节等家长返乡“黄金时期”组织培训。推广湖南 “千师访万户”经验,帮助家长理解“避免填鸭式补习,用英语动画、亲子阅读创设语言环境”的理念。

教育学者周雨琦点出关键:“当每一个农村孩子都能用英语自信对话世界,教育强国的根基才真正坚实。”在剑河县的田野课堂结束时,孩子们举着新书包和双语绘本,笑容灿烂如盛夏阳光。

这些带着油墨香的礼物,成了他们望向世界的窗户。城乡教育的鸿沟不会一夜填平,但每一步改革都在铺设通往公平的基石。